习惯性摆烂、躺平 是不是一种心病?

心理咨询师:习得性无助是一种心理困境,解决方法是把困难具象化

玉林新闻网-玉林晚报讯(记者 庞献)27岁的杨霜(化名)不明白,在面对困难或者未知的事情时,为什么有些人可从容自信“兵来将挡,水来土掩”,而自己却习惯性地放大问题,困在无助感和焦虑之中,觉得自己无法克服困难,进而选择躺平。殊不知,躺平、摆烂,其实是一种“习得性无助”。

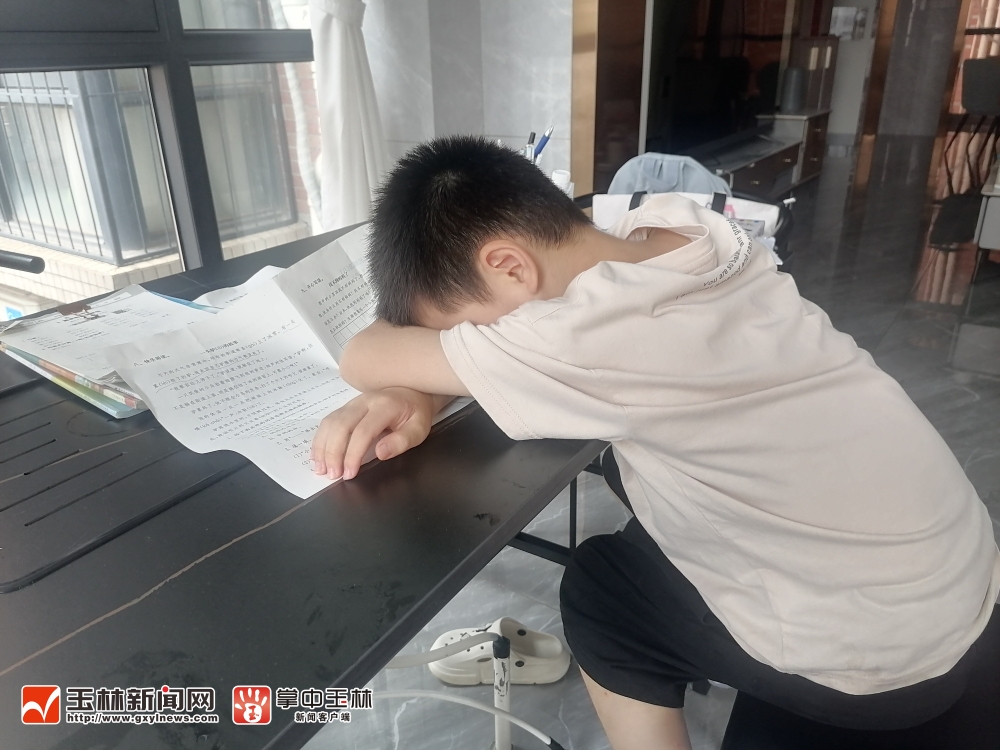

部分孩子在面对大量作业时,常常会出现无助情绪。

恐惧困难,还常常沮丧无力

因为自己很“丧”,总是觉得心很累,连带着身体也提不起劲,脸上也没有光彩,所以杨霜会不自觉地被一类人吸引:他们活得热气腾腾,似乎有用不完的精力,好像没有克服不了的困难。

杨霜控制不住自己,总是习惯性地用消极的态度去看问题,以至于本来没多糟糕的事,也总被她不断地放大、联想,然后越想越感到焦虑、无能为力。在这种心态下,杨霜一遇到问题就习惯性逃避,甚至破罐子破摔。“我和丈夫还处于新婚磨合期,时常因为一点小事闹矛盾。每次吵架,我想的不是如何跟他沟通、解决问题,而是跟他冷战,然后提离婚。如果不是丈夫一再妥协,我们已经离婚了。”杨霜总觉得自己没有能力去做出改变,更没有能力建立愉悦、健康的亲密关系。

“领导给我安排难度稍大的工作,我就会找各种理由推托。”杨霜说,对待职业发展,自己看似一切看淡,只想摸鱼、躺平,可实际上内心总被无力感深深地困住,无法认可自己的价值,也没办法从工作中感受喜悦和满足感。

习得性无助需要用具体的行动来破解

“一个人消极地面对生活,经常没有意志力去战胜困境,虽然不至于陷落到严重的焦虑情结之中,但也不是积极而有力量的生活。”国家二级心理咨询师、莫莫心理工作室负责人莫华表示,正如杨霜的心理写照,不至于痛苦,但也快乐不起来,始终处于消极、低水平的情结状态之中。这种心理状态,往往被称之为习得性无助。

习得性无助是自我功能比较虚弱,无法支撑起个体的行动,出现习惯性无助、畏难、逃避和执行力差等情绪和行为。其产生的原因一方面是个体从重要客体的身上习得,另一方面则是个体本身的懒性。

“习得性无助在儿童青少年群体比较常见。很多家长纳闷,为什么孩子看到一大堆作业时就哭、不愿写,还理直气壮地认为不管自己怎么写都写不完,于是干脆不写。这种畏难情绪其实就是习得性无助。”莫华说。

如何克服无助感?莫华建议“把困难具象化”。在心理学中,具象化是一个重要的概念。具象化是一种心理过程,是指把抽象的事物或概念具体化,使原本不可感知的内容变得可视化、直观化。“当困难抽象模糊时,我们不知道困难是什么,自然而然就觉得困难。把困难具象化后,我们就能分析、寻找到解决困难的一个个小步骤。例如,当孩子觉得作业太多、太难而逃避时,家长可以跟孩子一起讨论,找到问题所在后,将作业进行拆解,把大作业拆分成小作业,小到可以没有任何压力就能完成的微小作业,用孩子在具体的步骤和行动中获得的成就感消解无助感。”莫华说,克服无助感,把困难具象之后,还需要一个个小而具体的行动。

原标题:

习惯性摆烂、躺平 是不是一种心病?

心理咨询师:习得性无助是一种心理困境,解决方法是把困难具象化