千年古白州,唐韵今犹存

唐代兽面纹陶脊兽。

博白县重点文物保护单位—宴石寺。

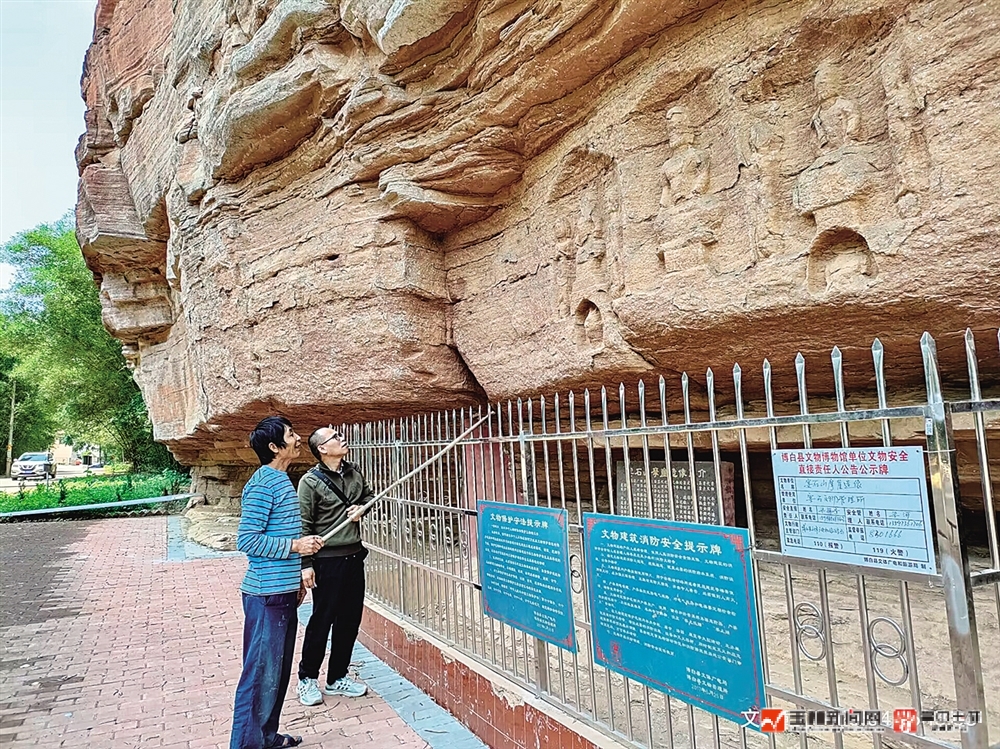

宴石山摩崖造像。

当地村民在讲述摩崖造像的历史传说。

玉林新闻网-玉林晚报讯(记者 张武军 通讯员 覃政)最近,博白县宴石山风景区综合开发项目工程顺利竣工验收,标志着自治区级风景名胜区、玉林市十大景观之一的宴石山风景区向国家3A级景区创建又迈进了一大步,游宴石寺,赏摩崖造像,访紫阳观,感受千年唐韵,成了博白县一个响当当的文旅品牌。

据史料记载,唐朝共有358个州,其中就有一个白州。那时,玉林叫鬱林州,容县、北流一带叫铜州。白州时期是博白历史上的一个辉煌时期,为后世留下了宴石寺、宴石山摩崖造像以及兽面纹陶脊兽等丰富的文化遗产。沧海桑田,物换星移,时光已过千年,如今游览这些历史遗存,仍能感受到博白曾经的大唐风韵。

“白州”之名起于唐初

李渊称帝后,把隋代的郡改成州。据博白县志记载,唐武德四年(公元621年)置南州时,始筑土城为州城。武德六年又改南州为白州。设州署在今博白县城。白州辖博白、朗平、周罗、龙濠、淳良、建宁、南昌7县,州治即在博白县,此为博白“白州”得名之肇始。《旧唐书·地理志》记载:天宝元年,博白改为南昌郡,乾元元年复为白州。

唐贞观十二年(公元638年),朗平县(今浪平一带)和淳良县(今旺茂一带)并入博白县,唐大历八年(公元773年),龙濠县(今陆川县境)划归顺州。唐垂拱年间(公元685—688年),曾于今龙潭一带设置龙池县,至唐代广德年间(公元763—764年)撤消,以后归入博白县。

在唐代,作为州郡治所,博白城池始筑,文庙鼎建,州衙县署齐备、佛寺陡兴。博白县治与州治同城,城址在今博白县城。城内西侧建置州署,东侧建置县署。据记载,唐贞观五年(公元631年),在博白城南一里处建学宫(文庙),规模比县署大。元和年间,在博白城厢建普明寺和报恩寺。唐末,在州署建万寿寺。唐朝大将军周以悌、将领崔玄暐、莱州刺吏崔远等一批批文武官员被贬白州,同时带来了中原文化。

时过境迁,南州、白州建置之名在宋代就已不存在,但因其在博白历史上的重要性,一直为后世所铭记。在清代,博白县衙署大门前有一块镌刻着“古白州”字样的照壁。该照壁石刻长110厘米、宽70厘米、厚14厘米、重203.5千克,现收藏在博白县博物馆。在上世纪90年代,博白县城还有一个白州电影院。如今走进博白县城,还可以看到南洲路、白州大道等地名。

宴石寺、摩崖造像,见证唐朝对西南地区的经略和发展

玉林有两处唐代佛教遗存,一处是容县的唐开元寺景子铜钟,另一处便是博白的宴石山摩崖造像,见证了玉林的早期佛教发展。据文物专家考证,宴石山摩崖造像形成于隋末唐初,时间比景子铜钟还要早。

宴石山摩崖造像位于博白县顿谷镇石坪村宴石山西面山脚,是自治区文物保护单位。其坐东南向西北,分布面积约20平方米。造像三龛相连,中龛造像为释迦牟尼像,结跏跌坐于莲座上。左右龛坐像为菩萨像,菩萨像两旁站立者为女侍,跣足恭立于仰莲台上,菩萨像下各有一兽头。造像造型古朴洗炼,展现出唐代早期的造像特点。

2021年,自治区人民政府办公厅专门印发关于加强石窟寺(含摩崖造像)保护利用工作实施方案的通知,启动保护工程,重点推进博白宴石山、桂林象鼻山等摩崖造像文物保护利用项目。而距离摩崖造像不远,就是博白县重点文物保护单位——宴石寺。

“宴会群仙地,石开一洞天。”这是宴石寺的门联。据说此联是一个名叫梁子荣的道士所题。据景区工作人员介绍,宴石寺始建于公元865年,是目前广西年代最久远的寺庙。相传为唐代节度使高骈前往廉州海门屯兵途经此地时所建。据记载,唐咸通六年(公元865年),节度使高骈统十道兵师进军收复安南故地,驱兵过白州时,于宴石岩塑造佛像,建宴石寺。

道光十二年版《博白县志》中收录了一篇南汉刘崇远撰写的《新开宴石山记》,言“昔曾有人临水凿石作佛像,高约五丈余,未穷其年代者矣。及壬向石室一所,唐咸通中,高相座讳骈,统十道兵师,禦八蛮疆境。经行之际,于此室塑造佛像,今尚存焉。”这篇记文不仅为我们标明了宴石山摩崖造像的时间至少在南汉之前,而且对于唐代博白宴石寺的兴建年代、兴建人也做了准确的记录,对研究唐代博白佛教发展具有重要的价值。宴石寺见证了唐代玉林佛教的传入和发展,从表面上看反映的是佛教文化在当地的传播,实则反映的却是唐代对于广西、西南边疆地区的经略和发展。

值得一提的是,唐朝天宝七年(公元748年)六月,高僧鉴真从扬子津港口出发第五次东渡日本,至舟山遭遇台风,漂到了海南岛;从海南返回扬州时途经白州、藤州、梧州、桂州(今桂林)等地,沿途传播佛教文化,与当地结下千余年的佛缘,也把先进的中原文化带到了博白。也就是说,鉴真留给博白的不仅仅是佛教文化,还有丰富的建筑、医药、艺术等文化财富。

兽面纹陶脊兽,展现唐代博白高超陶塑技艺

隋唐时期,西域的连绵战火阻断驼队,陆上丝绸之路衰落,海上丝绸之路随之兴起。历史上博白一带曾为合浦郡合浦县属地,南流江也曾叫“合浦水”。博白自古是南交重镇,素有“山海要区,八桂门户”之称,在海上丝绸之路上具有得天独厚的地理位置优势,吸引了众多商人前来贸易。

如今,博白县博物馆收藏着一个唐代的兽面纹陶脊兽,为1988年3月博白县人大办公大楼基建工地出土。此器呈灰色,为陶塑立体兽面,长22厘米、宽21厘米、高20厘米、底径25厘米;兽面双竖耳,眼、鼻、口部突出,腮部有球状凸起,一侧有一圆形通孔,眼口间以线条刻画眉毛、须发,吻部尚残存獠牙一颗,兽面背部呈拱形隆起。据文物人员考证,脊兽是中国古人安放在屋脊上的一种兽形建筑构件,这件博白县出土的唐代兽面纹陶脊兽可能是唐代白州城内衙署、寺庙之上的构件,彰显了唐代白州城的辉煌与繁华。此外,上世纪80年代,沙河园岭村出土一面唐代铜镜,该镜周边有盘龙饰纹。

这些文物展现了唐代在陶塑、铜器铸造上的高超艺术水平,也是博白作为海上丝绸之路重要节点的历史见证。

唐代故事流传至今

在博白县城饮马江一路北面,有一座叫双桂庄的老门楼,该门楼简朴,极具岭南民居建筑特色。

说起双桂庄的来历,当地的人们都非常自豪,原来他们都姓梁,祖祖辈辈定居于此。唐朝时,他们的先辈梁恩、梁忠两兄弟同榜高中进士,双摘桂冠,被称为“白州双桂”, 首开玉林进士先河,成为博白梁氏后人的骄傲。唐代的进士可谓凤毛麟角,当地乡民为了纪念梁家兄弟双双折桂给博白带来的荣耀,便建起了一座双桂坊,还在饮马江一路建了梁恩祠。如今,这里还保留双桂庄的老地名。博白梁家兄弟双双考取进士,说明唐代岭南的教育得到了长足的发展,岭南人的文化素质不断提高。

相传唐朝初年,博白出了一位名将——庞孝泰,他巩固边疆、平定边乱,曾参加多次著名的战争。在一次战斗中,庞孝泰与其13个儿子一起为国捐躯,满门忠烈。据说,庞孝泰殉国后,部属遵其“泰生于白州,死当归白州”的遗嘱,将其安葬在博白海拔852米的大山云飞嶂上。如今,每年清明节、重阳节,当地不少村民还会登上云飞嶂,凭吊这位大唐将军。

在博白县城东面,有一座山叫雷公山,当地人也称之为卫公山,相传在唐初,李靖大将军曾挥师驻扎于此山。

盛唐已远,风华犹在。如今,博白这个拥有1400多年历史的岭南古郡正焕发出新活力,当地政府正加大对历史文化遗存的保护力度,深度挖掘宴石寺、南流江等资源的历史文化价值,发展壮大特色文旅产业,古白州也正以深厚的文化底蕴吸引着一批批游客前来打卡,凭吊怀古,感受当年的盛唐气象。

原标题:

千年古白州,唐韵今犹存